习近平总书记在上海考察期间,提出了“人民城市人民建,人民城市为人民”这一重要理念。在这场伟大的城市建设进程中,作为城市治理网络血管末梢的各基层街镇,无疑将承担起为人民谋幸福、让生活更美好的最一线任务。社区作为党和政府联系、服务群众的“最后一公里”,也是学生们参与实践的大课堂。这一次,陆南学子们化身为“街道观察员”,又将完成怎样的项目化学习之旅呢?

项目概述 本项目基于知识学习,指向学科素养,其对应《义务教育道德与法治课程标准(2022版)》中的核心素养,包括“政治认同”、“道德修养”、“责任意识”和“健全人格”这几个方面。本次项目化学习活动旨在通过引导学生走出校门、走向社会、了解社会、奉献社会,在校园周边地区以及生活的街镇中,发现并观察存在的问题,分析其成因,思考出多元而可行的解决措施,并付诸于实践,从而提升学生作为社区一员的责任意识、主人翁意识和民主参与意识。 驱动性问题 本项目基于部编版八年级《道德与法治》上册第三单元“勇担社会责任”和下册第三单元“人民当家作主”,围绕核心概念和真实的生活情境,设计了以下驱动性问题:作为一名街道观察员,我们该如何针对街道和社区治理存在的一些现象,通过调查和分析,发出一份小建议,做出切实行动来改善现状呢? 为了帮助学生逐步解决这一驱动性问题,我们设计了相关子问题链: Q1.现状分析:我们生活的街道目前面临着哪问题?这些问题对居民的生活有哪些影响? Q2.原因分析:导致这些现状的原因是什么? Q3.解决方案:针对不同的问题,我们可以提出哪些可能的解决方案?实施这些方案需要哪些资源与支持? Q4.风险评估:在实施方案的过程中,我们可能会遇到哪些挑战? Q5.持续改进:如何确保在我们做出改善后,这些改变的成效能够得以保持并不断完善? 项目准备阶段 围绕“街道内的环境卫生、公共设施等存在哪些问题”,学生分组在校园周边地区进行实地观察,并思考:我们该从哪一个具体问题切入?如何合作设计解决问题的方案?怎样通过所学的知识设计出多元而具体可行的方案?最终我们如何付诸于行动,落实我们的建议?如何发布项目化学习成果? 学生在制定计划的同时,完善知识的储备,聚焦于社会问题时,探索我们可以从哪些角度来设计解决对策,如“道德角度”、“法治角度”、“基层民主角度”等。

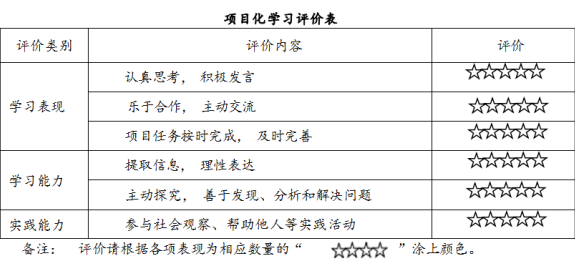

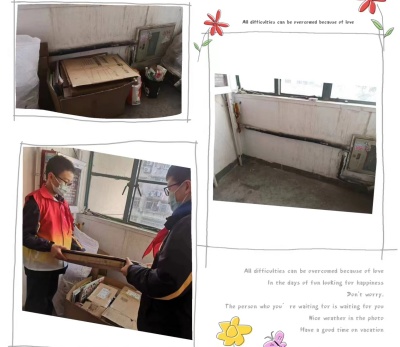

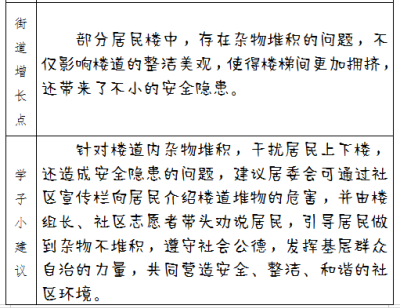

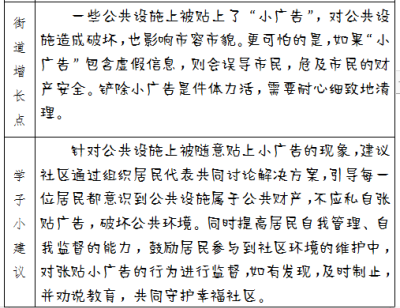

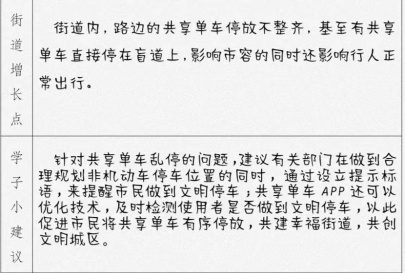

设计项目评价量表 项目实施阶段 步骤一:“街道观察说”。深入街道,现场观察。学生分小组在街道内观察,如楼道内、小区里、道路边等学生日常出入的生活场所,概述该场景的实际现状。 步骤二:“街道增长点”。商讨并明确该场景中有待解决的一个具体问题。学生分小组,针对街道、社区治理的一个值得改进之处,共同思考、探讨其成因。 步骤三:“陆南学子小建议”。初步设想解决问题的方案。小组分工合作,共同完成方案的设计,方案应从多个主体入手,措施应具体可行。在老师的引导下,学生调整并最终确定小组方案。小组间互相交流,避免问题的重复。 步骤四:“幸福街道我创造”。学生再次深入街道,付诸于实践,为街道建设作出力所能及的切实改变,并拍下前后对比图,体味成就感、责任感与奉献精神。 项目反思 道法学科的项目化学习评价,更需要持续地捕捉和跟踪学生学习过程中的深层次变化。 而观察学生们在项目结束后是否能持续地知情意行相统一地发展,则需要构建一个更全面、更公正、更有效、可持续的评价体系,更需要学校、家庭、社会的共同努力。 项目成效 基于八年级《道德与法治》教材内容,落实道法学科核心素养,体现了道德与法治学科思政小课堂与社会大课堂相融合的教育理念。通过由抽象到具体的本质问题,驱动性问题和子问题,激发学生的活动参与意识,引导学生在做中学,通过深入社区,观察社区治理的成果和值得改进的现状,小组合作参与奉献社会的实践,并提出了可行的解决方案,从而培养学生的合作意识,亲社会能力,主人翁意识和责任感。

成果展示

撰稿:沈一帆

|