项目背景 历史是过去的事情,为了促进学生了解、感受、体会历史的真实境况和当时人们面临的实际问题,需要拉近学生和历史之间的距离。而文物是中华文明的见证者,通过挖掘文物背后的历史内涵,可再现历史情境,架起一座与历史对话的桥梁。 本项目基于深度学习理论,引导学生进行沉浸式体验学习,亲身投入到学科营造的历史 情境中,编写国宝档案、体验国宝文创、演绎国宝故事、设计国宝日历,真实、立体地了解 中华民族的文化瑰宝,激发探索历史的热忱之心。

项目目标 (一)学科知识与能力 1. 知识:了解文物蕴藏的历史信息,知道文物相关的重要史实与人物,理解文物的历史价值,树立保护文物的意识,尝试深入挖掘文化遗产价值,激活文物在新时代的生命力。 2. 能力:通过查阅相关资料、走访博物馆等方式获取文物相关历史信息;运用时空术语描述文物的背后故事;从文物概况、时代背景、相关人物或史实等角度分析文物的历史价值;尝试利用文物作为证据,形成对相关人物或史实的历史认识。 (二)综合素养.探究性实践:小组合作探究文物的历史信息与历史价值。 2.社会性实践:通过多种途径查阅相关资料、走访博物馆等场所、参与社会活动。 3.调控性实践:对查阅的资料进行整理、筛选、分析。 4.审美性实践:认识文物之美;运用时空术语生动形象地描述文物背后的故事;根据文物内涵设计国宝日历;通过历史剧、海报、多媒体、手抄报等形式展示成果。 5.技术性实践:运用演示文稿、图片处理工具、制作短视频等信息技术;用身边材料仿制国宝、开发设计文创作品等。

驱动性问题 博物馆中的文物静静地陈列着,让人感到庄严、肃穆,无形中产生了距离感。如何使文物一改“高冷”、“严肃”的形象,幻化成鲜活生动的姿态,让文物“活”起来?

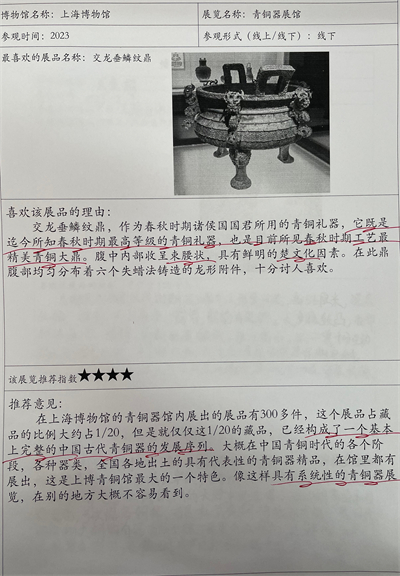

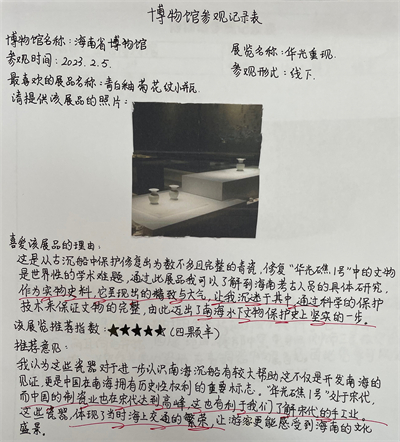

项目实施 (一)入项 1.创设情境,引出驱动性问题 教师在课前通过调查问卷了解学生对文物的印象和认识,把握学情。学生在课前准备好一件珍爱的物品,在课堂上分享这件物品的概况、背后故事等信息,阐述珍爱这件物品的原因。在此基础上,教师引导学生总结归纳这些物品被珍爱的原因,进而重新定义文物的概念,明确文物是过去历史的记录者和见证者,引出驱动性问题:如何让文物“活”起来? 2.小组讨论,设计项目方案 学生以小组为单位,从驱动性问题出发,探讨项目方案。每个小组派一名代表,阐述方案。经过师生头脑风暴,优化项目方案,通过编写国宝档案、体验国宝文创、演绎国宝故事、设计国宝日历等活动,多层次揭示文物蕴藏的历史价值,利用新表达、新技术、新文创,让文物“活”起来,真正走入人们的日常生活。 (二)实践 1.沉浸式体验,编写国宝档案 走访博物馆是获取文物资料的重要途径,随着数字博物馆的出现,云游博物馆成为了一种新型的了解文物的方式。 学生通过实地探访博物馆或云游数字博物馆等方式,沉浸式体验历史文化氛围,近距离观赏文物藏品,从中选择自己喜欢的文物,进一步查阅和整理相关资料,提取历史信息,编写国宝档案。教师引导学生从文物类型、文物概况、相关史实或历史人物等角度分析文物的历史价值。

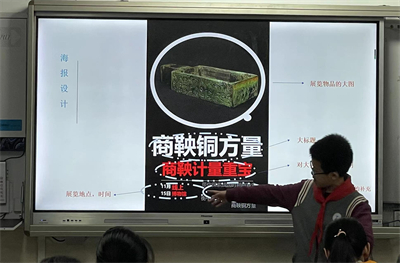

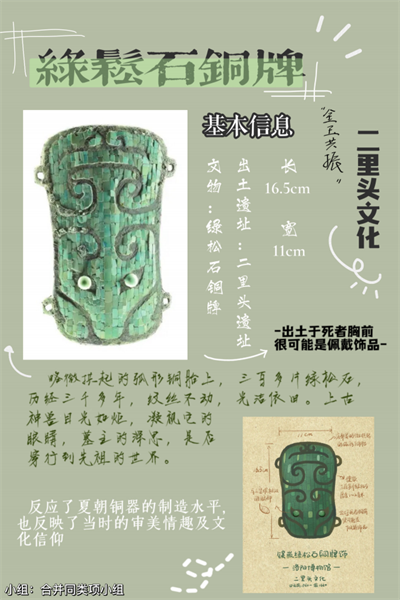

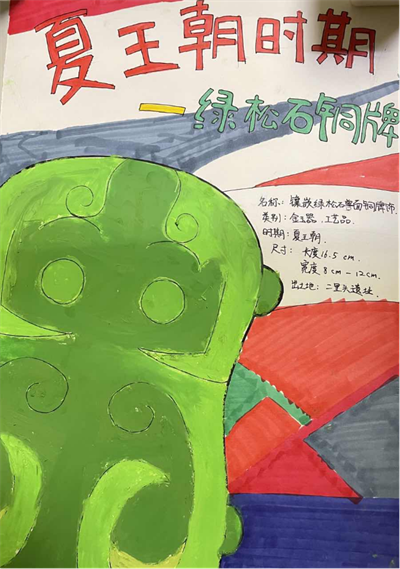

2.发挥想象,体验国宝文创 学生分组合作,明确小组分工。经过组内讨论,初步制定开发设计思路。教师适时引导,优化调整设计。在实践中,学生充分发挥想象力,带来令人惊喜的创意作品,让人大饱眼福。比如,有的小组在设计中巧妙融入游戏化思维,做成互动解谜卡片,用文物知识编写谜语,提升参与度和兴趣度。有的小组贴合时下流行的盲盒,动手仿制国宝,制作国宝盲盒。还有小组以文物为核心,设计宣传海报、文物表情包;或将文物与日常用品结合起来,设计出兼具艺术性与实用性的作品。在成果展示环节,每个小组派出一名代表,讲解本组文创作品的设计理念。

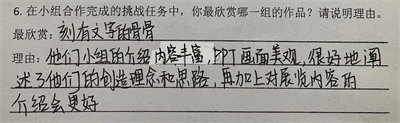

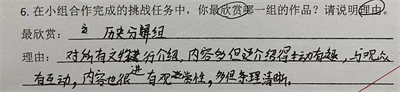

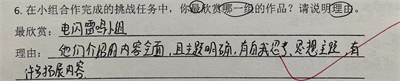

经过师生讨论,从史实契合度、创意性、艺术性、语言表现力等维度评价文创作品,形成学生自评—小组互评—教师点评的评价体系,引导学生在评价过程中学会自我反思和改进,激发学生学习的内在动力。以下为小组互评内容:

小结与展望 由于时间所限,本次项目化学习实践活动将分为两个阶段。在第一阶段“编写国宝档案”、“体验国宝文创”中,学生们的创意层出不穷,给人带来无限惊喜。在不断挖掘文物内在价值的同时,学生们的搜集资料能力、分析信息能力、信息技术能力、小组合作能力等都得到了不同程度的提升,民族文化的种子已在心中生根发芽。希望在本次项目化学习实践活动的第二阶段“演绎国宝故事”、“设计国宝日历”中,能引领学生们更深入地感受国宝所处的历史时期及背后的文化底蕴,期待见到更多的奇思妙想,让文物幻化成鲜活生动的姿态,动起来、活起来、潮起来。

撰稿:姚丹婷 |